Травмы случаются с людьми всех возрастов и профессий. Мало того, что они сразу опасны для жизни, они также могут вызвать осложнения различной степени тяжести. Травматическая энцефалопатия — негативное последствие черепно-мозговой травмы (ЧМТ), характеризующееся неврологической и психиатрической симптоматикой.

Определение

Травматическая церебральная энцефалопатия (код МКБ-10 Т90.5) — синдром, отражающий локальное или диффузное поражение мозговой ткани. Чаще всего встречается у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Это связано с популярным пристрастием к алкоголю, промышленной работой, криминальными ситуациями и растущей индустриализацией. В структуре травм ПМТ занимает первое место по неблагоприятным последствиям.

Виды заболевания

Церебральная энцефалопатия классифицируется на несколько степеней тяжести в зависимости от степени поражения тканей центральной нервной системы:

- Первая степень – это легкая патология, при которой отсутствуют клинические симптомы. Морфологические изменения в головном мозге видны только при инструментальных исследованиях — магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии.

- Вторая стадия характеризуется изменениями умеренной интенсивности. У пациента наблюдаются легкие неврологические симптомы, включая лабильность настроения и легкое нарушение концентрации внимания. Клинические симптомы выявляются при внешнем осмотре. КТ или МРТ выявляют лишь незначительные изменения в головном мозге.

- 3 степень – тяжелая, с выраженными симптомами. Нарушаются речь, координация и равновесие, нарушается критическое мышление, поведение может быть неадекватным. Дополнительно могут быть очаговые неврологические симптомы в виде парезов, параличей, нарушений чувствительности и др.

Когнитивные нарушения при энцефалопатии обычно делят на несколько вариантов в зависимости от клинического течения:

- Апатический вариант проявляется быстрой утомляемостью, безынициативностью, малоподвижностью и сонливостью;

- Эйфорическое течение: снижение самочувствия и поведенческой критики, приподнятое настроение, «плоские» шутки и выходки;

- Взрывная форма, характеризующаяся перепадами настроения, грубостью, повышенной раздражительностью и склонностью к асоциальному поведению.

Особенности психических расстройств при энцефалопатии позволяют врачу выявить зону поражения головного мозга. Например, развитие эйфорической формы отражает преимущественное поражение лобной доли.

Причины и механизмы развития

Черепно-мозговая травма является основной причиной разрушения нервных клеток головного мозга. Причины, приводящие к развитию черепно-мозговой травмы:

- травмы головы, вызванные занятиями спортом;

- Падение с лестницы или высоких предметов;

- Авария;

- Удары головой.

Физический удар по черепу вызывает повреждение структур головного мозга. Патологические изменения могут быть следующими: ушиб или тяжелое сотрясение головного мозга, кровоизлияние в мозг, образование гематомы, сдавление тканей, развитие гипоксии вследствие снижения перфузии. В результате повреждаются нейроны ЦНС и хелперные клетки, что приводит к неврологическим симптомам энцефалопатии.

Клинические проявления

Симптоматика заболевания складывается из отдельных синдромов со специфическими клиническими особенностями. При посттравматической энцефалопатии выделяют следующие синдромы:

- Астенические: слабость, частая утомляемость, эмоциональная лабильность больных — перепады настроения, постоянные головные ощущения в виде болей, усиливающихся на работе, нарушения сна — бессонница, частые пробуждения ночью или изменение цикла сон-бодрствование.

- Синдром вегетативной дисфункции развивается в результате поражения центров вегетативной регуляции. У больных отмечаются скачки артериального давления и гипертонические кризы, синусовая тахикардия, нарушения терморегуляции, эндокринные нарушения и гипергидроз.

- Нарушение динамики спинномозговой жидкости. Нередко развивается посттравматическая гидроцефалия — прогрессирующее скопление ликвора в структурах головного мозга, приводящее к изнуряющим головным болям, тошноте и рвоте, нарушениям мышления и памяти, потере мозгового вещества и, как следствие, умственной отсталости.

- Очаговый церебральный синдром характеризуется поражением определенных областей головного мозга — черепных долей или нервов. Проявляется параличом или парезом конечностей, мышц лица, затруднением глотания и речи, нарушением движения глаз; потеря грамотности и счета.

- Когнитивный дефицит связан с нарушением памяти о текущих событиях, ретроградной амнезией, трудностями с концентрацией внимания, повышенной умственной усталостью, социальной дезадаптацией и нарушением мышления.

Кроме отдельных синдромов, могут возникать эпилептические припадки, паркинсонизм, тревожность и психопатические реакции в виде дезадаптивного поведения.

Следует избегать самодиагностики и самолечения. Неадекватное лечение может повредить мозг и привести к инвалидности или смерти.

К какому врачу обращаться

После травмы головы следует вызвать скорую помощь. Пациента госпитализируют в травматологическое или неврологическое отделение в зависимости от имеющихся симптомов. Если травма произошла дома, а вызвать скорую помощь нет возможности, необходимо самостоятельно доставить больного в медицинское учреждение. Пациент будет помещен на твердую поверхность на спине, чтобы предотвратить повторную травму.

Диагностические мероприятия

С целью определения степени поражения головного мозга проводят ряд диагностических тестов, позволяющих поставить диагноз. Проверку проводят следующими методами:

- Врач собирает жалобы и историю болезни. Важно уточнить возраст симптомов, возможные причины их возникновения, наличие в анамнезе черепно-мозговой травмы.

- Объективное обследование больного. Проводят визуальный осмотр области повреждения и оценку неврологического статуса, в том числе наличие затруднения движений, признаков поражения черепно-мозговых нервов и долей головного мозга, когнитивных нарушений, эмоционально-волевых нарушений, измененного сознания.

- Лабораторные тесты. Проводят клинический и биохимический анализы крови (глюкоза, креатинин, холестерин) и мочи. В тяжелых диагностических случаях возможно получение спинномозговой жидкости и ее биохимический анализ.

- Электроэнцефалография (ЭЭГ) для поиска очагов аномальной электрической активности в головном мозге, отражающих эпилептический статус.

- Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография (КТ, МРТ) головного мозга и его структур с целью поиска очагов поражения нервной ткани.

- Дуплексный метод сканирования сосудов головного мозга.

- Дополнительные консультации специалистов – невролога, нейрохирурга, психиатра, травматолога.

Диагностические исследования необходимы для выявления осложнений заболевания и подбора комплексной терапии. Ни в коем случае нельзя интерпретировать результаты теста самостоятельно, так как это может привести к ошибочному диагнозу.

Используя все описанные методы, врачи проводят дифференциальную диагностику травматической энцефалопатии с другими патологиями ЦНС: раком, инфекционным поражением ткани головного или спинного мозга (энцефалитом, менингитом), гидроцефалией, рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера.

Возможные осложнения

Нелеченная травматическая энцефалопатия может привести к различным осложнениям. При поражении вегетативных центров регуляции у больного может развиться артериальная гипертензия и сосудисто-нервная дистония. У некоторых пациентов с травмами развивается посттравматическая эпилепсия, гидроцефалия и корковая атрофия. Такие больные постепенно утрачивают когнитивные функции, что в итоге приводит к инвалидности.

Энцефалопатию нельзя лечить самостоятельно, особенно народной медициной. Такая процедура приводит к ухудшению прогноза пациента и может вызвать серьезные неврологические и психические изменения.

Терапевтические методы

Больные с острым ХИМ нуждаются в срочной госпитализации. Если травма легкая, их осматривает невролог. Последствия травмы обычно лечат амбулаторно, а в более тяжелых случаях лечат стационарно.

Лечение посттравматической энцефалопатии основано на следующих принципах:

- Назначаются нейропротекторные препараты (токоферол, актовегин) и витамины группы В. Последние необходимы для восстановления поврежденной нервной ткани.

- Длительная ноотропная терапия (Пирацетам, Фенотропил и др.) для оздоровления нервной ткани и когнитивной реабилитации.

- Применяют диуретики для повышения внутричерепного давления (маннитол, фуросемид), анальгетики (анальгин, кеторол), нейролептики (рисперидон), седативные средства (диазепам, феназепам), нормализующие деятельность нервной системы.

- Противоэпилептические препараты на основе вальпроевой кислоты применяют при эпилептических припадках.

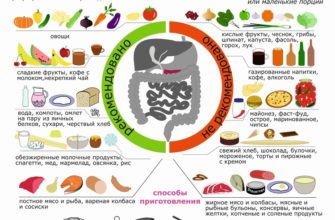

В период реабилитации назначают лечебную физкультуру, лечебную физкультуру, массаж для восстановления двигательных функций. Правильное питание и отказ от вредных привычек играют важную роль в лечении пациентов.

Профилактические рекомендации

Для предотвращения развития посттравматической энцефалопатии избегайте производственных и бытовых травм, организовав безопасную обстановку.

Для предотвращения развития осложнений следует соблюдать рекомендации лечащего врача:

- своевременно лечить черепно-мозговую травму, придерживаясь всех врачебных рекомендаций;

- Измените режим работы и отдыха;

- Упражнения или йога;

- Используйте сбалансированную диету;

- лечить хронические состояния;

- После черепно-мозговой травмы необходимо провести полную реабилитацию, которая может занять до полугода.

Соблюдение этих простых советов поможет ускорить регенерацию нервной ткани после травмы и предотвратить развитие энцефалопатии.

Травматическая энцефалопатия является следствием повреждения мозговой ткани. В зависимости от степени тяжести он может не иметь клинических симптомов или вызывать неврологический и психологический дефицит, включая инвалидность. При каждой травме головы следует проконсультироваться с врачом, который проведет осмотр и определит, как ее эффективно лечить. При соблюдении рекомендаций врача прогноз благоприятный, так как нервная система обладает большой регенеративной способностью.